コラム

第2回 : 「かむ」ということについて

「かむ」ということ

辞書によると、「咬む・噛む・嚼む」など、以下の意味があります。

辞書によると、「咬む・噛む・嚼む」など、以下の意味があります。

古くから日本人は狩をして動物や魚からもタンパク質を摂っていましたが、田畑を耕して農作物を収穫し、大麦・黍・稗・あわ・はと麦などの雑穀を主食としてきました。雑穀は白米と比べて硬く、たくさんの咀嚼回数が必要とされます。縄文時代にはすでに雑穀を食べており、口腔内で唾液と混ぜて澱粉が麦芽糖に変化するまで咀嚼していたと考えられています。

古くから日本人は狩をして動物や魚からもタンパク質を摂っていましたが、田畑を耕して農作物を収穫し、大麦・黍・稗・あわ・はと麦などの雑穀を主食としてきました。雑穀は白米と比べて硬く、たくさんの咀嚼回数が必要とされます。縄文時代にはすでに雑穀を食べており、口腔内で唾液と混ぜて澱粉が麦芽糖に変化するまで咀嚼していたと考えられています。

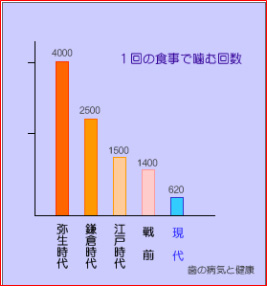

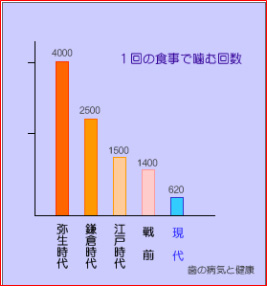

現代人は縄文人に比べ咀嚼回数が少なく、顎骨が細くなり、退化しています。その理由は食事にあります。幼いうちから、軟らかいものしか食べないでいると、顎が発達しなくなります。現代人より顎が発達していた縄文人や弥生時代の人たちは、1回の食事に行う咀嚼回数は4000回以上、鎌倉時代では約2500回で、江戸から戦前にかけて1500回~1400回に減少します。現代人はその半分以下の620回。人間が1回の食事に行う咀嚼回数は概ね1500回以上が理想です。現代人の咀嚼回数が減ったのは、硬い食べ物を食べる食文化から柔らかいものを好んで食べる習慣に変化したためでしょう。 ハンバーグ、スパゲティー、フライドチキン、カレーライスなどのは子どもたちの代表的な人気メニューですが、これらのようなあまり噛まずに簡単に飲み込めてしまうことができ、しかも高エネルギー、高脂肪のカタカナ主食は摂り過ぎに気をつけなければなりません。

ハンバーグ、スパゲティー、フライドチキン、カレーライスなどのは子どもたちの代表的な人気メニューですが、これらのようなあまり噛まずに簡単に飲み込めてしまうことができ、しかも高エネルギー、高脂肪のカタカナ主食は摂り過ぎに気をつけなければなりません。

咀嚼するということは、人間だけではなくて地球上の動物が生きていくために行う必然的な行動です。では咀嚼すること、つまり噛む事はどのような効果をもたらすのでしょうか?

次回は、「咬む≒咬みあわせ」についてです。

辞書によると、「咬む・噛む・嚼む」など、以下の意味があります。

辞書によると、「咬む・噛む・嚼む」など、以下の意味があります。- 上下の歯で物を挟んだり、砕いたりする。「よく―・んで食べなさい」

- 歯を立てて傷つける。「舌を―・む」「蛇に―・まれる」

- 歯車の歯などがぴったりと合わさる。「ギアが―・む」

- 水の流れが激しくぶつかる。「岩を―・む激流」

- くわだて・事件などに関係を持つ。「計画には彼が一枚―・んでいる」

- (放送・演劇で)言葉を言い間違えたり、なめらかに話せなかったりする。

「台詞を―・む」 - 強く説きふせる。また、しかりつける。

★噛む≒咀嚼(そしゃく)とは★

咀嚼=噛み砕くこと

咀嚼(そしゃく)とは、口腔内に運ばれてきた食べ物を飲み込めるように細かく噛み砕くことを言います。食べものを体内に取り込むための、最初の消化活動と言えます。咀嚼することは食べ物の消化・吸収を助けるだけでなく、顎の成長発育、脳を活性化させる重要な役割も果たしています。人間は咀嚼する事で顎が発達し、発達した顎でさらに噛み砕くことで食べ物を摂取します。日本人の食文化

古くから日本人は狩をして動物や魚からもタンパク質を摂っていましたが、田畑を耕して農作物を収穫し、大麦・黍・稗・あわ・はと麦などの雑穀を主食としてきました。雑穀は白米と比べて硬く、たくさんの咀嚼回数が必要とされます。縄文時代にはすでに雑穀を食べており、口腔内で唾液と混ぜて澱粉が麦芽糖に変化するまで咀嚼していたと考えられています。

古くから日本人は狩をして動物や魚からもタンパク質を摂っていましたが、田畑を耕して農作物を収穫し、大麦・黍・稗・あわ・はと麦などの雑穀を主食としてきました。雑穀は白米と比べて硬く、たくさんの咀嚼回数が必要とされます。縄文時代にはすでに雑穀を食べており、口腔内で唾液と混ぜて澱粉が麦芽糖に変化するまで咀嚼していたと考えられています。現代人は縄文人に比べ咀嚼回数が少なく、顎骨が細くなり、退化しています。その理由は食事にあります。幼いうちから、軟らかいものしか食べないでいると、顎が発達しなくなります。現代人より顎が発達していた縄文人や弥生時代の人たちは、1回の食事に行う咀嚼回数は4000回以上、鎌倉時代では約2500回で、江戸から戦前にかけて1500回~1400回に減少します。現代人はその半分以下の620回。人間が1回の食事に行う咀嚼回数は概ね1500回以上が理想です。現代人の咀嚼回数が減ったのは、硬い食べ物を食べる食文化から柔らかいものを好んで食べる習慣に変化したためでしょう。

咀嚼することの大切さ

人間の場合、体重の2~3倍の力で噛んでいます。子どものうちからたくさん咀嚼することで顎の骨は発達し消化を助け、不正咬合や顎関節症を未然に防ぐことができますし、脳に刺激を与え丈夫な身体をつくると考えています。咀嚼するということは、人間だけではなくて地球上の動物が生きていくために行う必然的な行動です。では咀嚼すること、つまり噛む事はどのような効果をもたらすのでしょうか?

- 顎を発達させ歯を丈夫にする

- 噛み砕くことで消化を助ける

- 唾液の分泌を促進する

たくさん咀嚼することで、唾液の分泌が促進されます。唾液の中には身体に有利に働く様々な酵素やホルモンが含まれています。アミラーゼという酵素はデンプンをデキストリンや麦芽糖に分解し消化、吸収を助けます。作用は胃の中でも持続し、胃酸で停止します。

また、細菌の増殖を抑制し、また、直接殺菌する働きを持つ分泌型IgA、リゾチーム、ラクトフェリンなどが含まれています。

さらに、耳下腺・顎舌腺からはパロチンと呼ばれる唾液腺ホルモンが分泌され、骨や歯の発育を促進し、加齢現象を抑えます。スタテリン、プロリンタンパク、システイン含有リンタンパクは唾液中のCaイオンとリン酸濃度を飽和状態にするため、丈夫なエナメル質を作り再石灰化を促します。唾液中に含まれる主な酵素、ホルモン

★アミラーゼ:デンプンをデキストリンや麦芽糖に分解する→消化を助ける

★分泌型IgA、ラクトフェリン、リゾチーム→抗菌、殺菌作用

★パロチン(別名若返りホルモン)→骨や歯の発育を促進する

★炭酸水素塩:唾液のpHを中性に保つ働きをする→緩衝作用

★スタテリン、高プロリンタンパク→再石灰化、う蝕抑制 - 大脳を刺激し認知症を予防する

咀嚼する回数を増やすことで大脳が刺激されます。これにより認知症の予防につながると考えられています。最近で健康増進ためにキシリトールガムを噛みながらダンベル体操を行うという取り組みを行っている団体もあるようです。

そして人間の記憶力は、ガムを噛む前より、噛んだ後の方が高いことは様々な研究で証明されているのです。ちなみに噛む回数はガム一枚で約550回が平均とされています。 - 集中力を高め、同時にストレスを緩和する

人間は不快な音を聴くと、脳の扁桃体と呼ばれる部分が反応して活動が変化します。ところが、ガムを噛みながら不快な音を聴くと扁桃体に変化は見られなくなり、ストレスを緩和しているものと考えられます。スポーツ選手がガムを噛みながら練習に励んだり、試合に臨んでいるのは咀嚼することで集中力を高め、ストレスを緩和するためなのです。

- 顎を発達させ歯を丈夫にする

- 噛み砕くことで消化を助ける

- 唾液の分泌を促進する

- 大脳を刺激し認知症を予防する

- 集中力を高め、同時にストレスを緩和する

次回は、「咬む≒咬みあわせ」についてです。